Reformation und Freiheit

8. September 2017 bis 21. Januar 2018

Luther und die Folgen für Preußen und Brandenburg

Über die Ausstellung

Eine Ausstellung des HBPG im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2017 „Wort und Wirkung. Luther und die Folgen für Brandenburg“

In der Geschichte vom Thesenanschlag Luthers an der Tür der Wittenberger Schlosskirche 1517 hat der Beginn der Reformation sein dauerhaftes Symbol gefunden. Ohne Sinnbild blieb dagegen die ungeheure Sprengkraft von Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, mit der er 1520 öffentlich auf den gegen ihn gerichteten päpstlichen Bann reagierte. Die 30 Thesen reformatorischer Glaubensinhalte elektrisierten Luthers Zeitgenossen und machten das Buch zum meistgedruckten Werk des 16. Jahrhunderts.

Reformation und Freiheit

Ausgehend von dieser Schrift Luthers fragte die Ausstellung nach der Sprengkraft der reformatorischen Glaubensinhalte in der Zeit des Umbruchs am Beginn der Neuzeit und begriff dabei Freiheit als Dreh- und Angelpunkt der Reformation: Freiheit vom Papst, politische Autonomie, Rebellion und Widerstand sowie Freiheit als Grundrecht.

Luther ging es um die Befreiung der Theologie aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und aus der Festung, in die sie die institutionelle Kirche gegen den Zugriff der Laien verschanzt hatte. Nicht mehr dem Papst stand die Entscheidung über die Wahrheit der Lehre zu, sondern mit dem Protestantismus traten unterschiedliche theologische Deutungsangebote und Wahrheitsansprüche in Konkurrenz miteinander und ließen eine neue öffentliche Streitkultur entstehen. Luther erhob die Bibel zur Alleinautorität über das Gewissen eines jeden Christen und begrenzte dadurch die Macht kirchlicher wie weltlicher Obrigkeiten. Reformatorische Freiheit wurde seinen Zeitgenossen zum Motor für Aufbruch, Rebellion und Veränderung, aber vielen, die sich in ihrem Kampf um Gerechtigkeit und politische Freiheitsrechte vom Reformator vergeblich Unterstützung erhofften, auch zum Verhängnis. Denn Luthers Freiheitsverständnis war ambivalent: Es ging ihm um religiöse, nicht um politische Freiheit. Seine Forderung nach eigenverantwortlichem Denken und Handeln und seine Idee vom individuellen, unvermittelten Glauben waren zwar revolutionär, blieben aber ganz an seine Zeit gebunden, die von den Vernunftidealen der späteren Aufklärung weit entfernt war.

Kurfürstentum Brandenburg und Herzogtum Preußen

Die Ausstellung nimmt zwei Territorien in den Blick, die zu ganz unterschiedlichen europäischen Großmächten und Reformationslandschaften gehörten: Einerseits das Kurfürstentum Brandenburg, das eines der wichtigsten Territorien des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation war, andererseits das Herzogtum Preußen, das 1525 zum ersten evangelischen Staat in Europa wurde. Das Herzogtum war Teil des Königreiches Polen, welches 1569 mit dem Großfürstentum Litauen zum polnisch-litauischen Großreich vereint wurde, und in dem Angehörige vieler Völker und ganz verschiedener christlicher Konfessionen zusammen lebten. Zeitlich reicht der europäische Vergleich vom Beginn der Reformation bis zur dynastischen Vereinigung der beiden Territorien 1618.

Was bedeutete den Menschen im Herzogtum Preußen und in der Mark Brandenburg die reformatorische Freiheit, und wie veränderte sie ihr Leben? Kennzeichnend für das 16. Jahrhundert ist die Vielfalt der Antworten auf diese Fragen. Die Ausstellung zeigt, wie und wozu sich Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten herausgefordert und ermutigt sahen: Neben der Kurfürstin Elisabeth, die als erste Angehörige des Brandenburgischen Hofs evangelisch wurde und ins Exil nach Kursachsen floh, steht beispielsweise der evangelische Prediger Joachim Ellefeld in Wilsnack, der aus Gewissensgründen 1552 widerrechtlich das „heilige Blut“ verbrannte – Hostien, deretwegen sich seit dem 14. Jahrhundert unzählige Pilger auf die Wilsnack-Wallfahrt zur Wunderblutkirche in das „Santiago des Nordens“ begeben hatten.

Um Gerechtigkeit ging es Hans Kohlhase, der als Michael Kohlhaas durch die gleichnamige Erzählung von Heinrich von Kleist Weltruhm erlangte. Er rebellierte gegen die politische Obrigkeit, wandte sich in seinen Gewissensnöten an Martin Luther, konnte dessen Rat nicht folgen und wurde schließlich hingerichtet. Ähnlich erging es den aufständischen Bauern im preußischen Samland, die religiöse Freiheit mit politischen Forderungen verbanden, sich 1525 gegen den Adel erhoben und dabei vergeblich auf die Unterstützung ihres evangelischen Landesherrn hofften. Ihre Revolte ist im Schatten des Deutschen Bauernkriegs weitgehend unbekannt geblieben.

In Erinnerung gerufen und gewürdigt wird auch die fundamentale Bedeutung, die die Reformation für die Herausbildung der Schriftsprachen Litauisch und Prußisch sowie für die Weiterentwicklung der polnischen Sprache hatte.

Blick in die Ausstellung

Ausstellungshighlights und -themen

Die Ausstellung entstand in enger deutsch-polnischer Partnerschaft und konnte mit weltweit einzigartigen Zeugnissen der Renaissancekultur aufwarten: Die Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń/Thorn und das Museum für Ermland und Masuren in Olsztyn/Allenstein überliessen als Leihgaben exklusiv zwei Bände aus der kostbaren Silberbibliothek Herzog Albrechts von Preußen. Entstanden zwischen 1555 und 1562, umfasste sie einst 20 Bände mit reformatorischen Hauptwerken, gefasst in silbernen, mit feinen Goldschmiedearbeiten verzierten Einbänden. Solch eine Aufwertung von Büchern quasi zum Staatsschatz blieb im Europa des 16. Jahrhunderts absolut einmalig. Die Silberbibliothek galt nach ihrer Auslagerung aus Königsberg Ende des Zweiten Weltkriegs lange als verschollen. Heute wissen wir, dass 15 Bände in Polen bewahrt wurden, zwölf davon in der Bibliothek der Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń/Thorn.

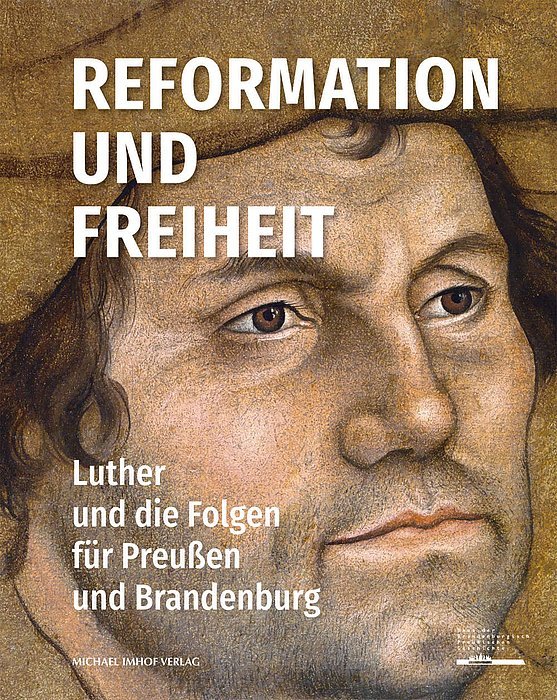

Zu den erstrangigen Exponaten gehörte auch die einzige überlieferte Zeichnung, die Lucas Cranach d. Ä. von Martin Luther anfertigte. Sie entstand um 1532 und kam als Leihgabe aus schottischem Privatbesitz. Zu sehen war auch der Trostbrief Luthers an Kohlhase mit der Aufforderung, den bewaffneten Widerstand gegen die Obrigkeit einzustellen.

Mit kostbaren Gemälde und Kunstkammerobjekten, herausragenden Archivalien und Alltagszeugnissen aus Museen, Bibliotheken, Archiven, Privatsammlungen und Kirchen des In- und Auslands bietet die Ausstellung zugleich ein Panorama der Vernetzung der Welt im vornationalen Zeitalter sowie der Vielfalt der Reformation im europäischen Kontext. Greifbar wird dabei die existenzielle Wucht wie auch die Ambivalenz von Reformation und Freiheit in der Spannung zwischen religiösem Bekenntnis und politischer Wirklichkeit.

Eine eigene Ausstellungsebene war Martin Luther und seiner reformatorischen Hauptschrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ von 1520 gewidmet. Sie zeichnete die einzigartige Erfolgsgeschichte des kleinen Büchleins nach, das Luther zufolge „die ganze Summe des christlichen Lebens“ enthält.

Im Zentrum stand hier ein Sensationsfund, der im Jahr 2015 in einer Humanistenbibliothek in Sélestat/Schlettstadt (Elsass) gemacht wurde: eine lateinische Erstausgabe der Freiheitsschrift mit ca. 50 handschriftlichen Anmerkungen Luthers. Diese gingen nahezu wörtlich in einen Baseler Nachdruck von 1521 ein, der ebenfalls präsentiert wird.

Was genau Martin Luther in seiner Zeit unter der „Freiheit eines Christenmenschen“ verstand, wurde an Glaubensbildern des 16. Jahrhunderts ersichtlich, die aus Brandenburger Kirchen stammen.

Eine interaktive „Freiheitswerkstatt“ bot den Besucher:innen Möglichkeiten, sich auch damit auseinanderzusetzen, dass und wie Luthers Freiheitsideen bis heute fortwirken. Die Fragen sind in ihrem Kern aktuell geblieben: Wie verändert innere Freiheit, Toleranz und geistiger Nonkonformismus das Leben? Was bedeutet und was nutzt Gewissens-, Glaubens- und Gedankenfreiheit den Menschen, denen Unrecht widerfährt? Wie verhält sich die Freiheit des Einzelnen zum Gewaltmonopol des Staates?

Ein Band aus der Silberbibliothek Herzog Albrechts von Preußen

Ein Film der Universitätsbibliothek Toruń/Thorn (Polen).

Publikation zur Ausstellung

Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Preußen und Brandenburg

Herausgeber: Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

Michael Imhof Verlag 2017, 304 Seiten, 147 Abbildungen

22 x 27 cm, Klappenbroschur

ISBN 978-3-7319-0426-7

Preis im Buchhandel: 29,95 Euro

Förderer

Die Ausstellung wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.

Weitere Förderer und Partner

Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Ernst von Siemens Kunststiftung

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Evangelische Schulstiftung

F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz

Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V.

Hoffbauer-Stiftung

Kulturstiftung der Länder

Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

Otto Group

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Freunde des HBPG e. V.

Kooperationspartner

Brandenburgische Historische Kommission e. V.

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege

Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Freie Universität Berlin (Lehrstuhl Prof. Dr. Daniela Hacke, Geschichte der Frühen Neuzeit)

Humboldt-Universität Berlin (Theologische Fakultät)

Kreismuseum Allenstein/Olsztyn

Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e. V.

Museum Festung Küstrin/ Kostrzyn

Reformationsausstellung Frankfurt/Oder

Universität Potsdam

Universitätsbibliothek Thorn/Toruń

Verein für Brandenburgische Kirchengeschichte e. V.

Partner Begleitprogramm

Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

Brandenburgische Historische Kommission e. V.

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege

Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung

Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.

Einstein Forum

Evangelische Akademie Berlin

Evangelische Hochschule Berlin

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)

Evangelische Schule Frohnau

Evangelische St. Nikolaikirche Potsdam

Filmmuseum Potsdam – Institut der Filmuniversität KONRAD WOLF

Freie Universität Berlin (Lehrstuhl Prof. Dr. Daniela Hacke, Geschichte der Frühen Neuzeit)

Humboldt-Universität Berlin (Theologische Fakultät)

Kleist-Museum Frankfurt (Oder)

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Kulturfeste im Land Brandenburg e. V.

Kulturland Brandenburg

Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e. V.

Landtag Brandenburg

Museum Festung Küstrin, Kostrzyn

Reformationsausstellung Frankfurt (Oder)

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Staatstheater Cottbus

Universität Potsdam

Universitätsbibliothek in Thorn, Toruń

Urania „Wilhelm Foerster“ Potsdam e. V.

Verein für Brandenburgische Kirchengeschichte e. V.

Volkshochschule Potsdam